CAHORS

Le pont qui figure sur le blason n'est pas le pont Valentré (XIVe siècle), ouvrage militaire célèbre qui fait une partie de la renommée touristique de Cahors, qui ne compte en effet que trois tours. Il s'agit du pont Vieux ou pont Notre-Dame, qui prolongeait au sud de la ville la rue principale pour traverser le Lot. Ce pont a été abattu en 1868 et on ne peut voir, par temps de sécheresse, que ses piles émergeant des eaux du Lot. Longtemps daté de l'époque gallo-romaine (on a retrouvé des monnaies antiques dans ses piles), il semble n'avoir été construit qu'au Moyen Âge sur les piles du pont gallo-romain. Un autre pont a été construit au XIXe siècle, non loin de là, pour assurer le passage du Lot vers le sud de la ville. Il s'agit du pont Louis-Philippe.

Géographie La commune se situe à 115 km au nord de Toulouse, sur l'axe RN 20 / A 20 reliant la ville rose à Paris via Limoges et Orléans. La densité de la population y est relativement élevée (309 habitants au km2). Confrontée à plusieurs obstacles naturels, la ville s'est trouvée limitée dans son expansion géographique, et a ainsi densifié son territoire. La croissance de l’urbanisation de Cahors doit en effet tenir compte de la topographie très tourmentée de la vallée du Lot. La barre de relief constituée par l’isthme de la boucle du Lot, s’apparente de fait à un pont supplémentaire : Cahors est une presqu'île. C’est une première spécificité. Le relief extrêmement accentué est la donnée majeure du site de Cahors. Le site construit de Cahors a pris possession du site naturel et lui a donné sa forme urbaine originale.

En effet, il joue un rôle déterminant dans l'organisation de l'espace de la ville. Le développement de Cahors, entravé par les contraintes du site, est resté longtemps contenu dans les limites de la presqu'île. La ville est isolée doublement, d'une part par la ceinture d'eau que constitue le cingle du Lot renfermé autour de ses murs, d'autre part par les parois abruptes du cirque des collines qui cernent la boucle de toutes parts.

Le site ne paraît pas favorable au développement d'une grande agglomération. La vallée ne s'élargit qu'à l'est avec les terrasses de Cabessut et de Terre Rouge, à l'ouest avec la terrasse de Labéraudie : là, l'expansion est possible bien que limitée par les risques d'inondation et par la persistance d'activités maraîchères. Au sud, on se heurte aux versants abrupts du Mont Saint-Cyr et du Pech d'Angely. La zone commerciale Sud de Cahors s'est développée dans la vallée du Bartassec, ce qui représente une menace car ce ruisseau est en effet reconnu pour ses crues particulièrement dévastatrices, notamment en 1996, où il avait ravagé toute la vallée et inondé les commerces et habitations sur ses rives. Le développement de la ville s’est ainsi fait essentiellement sur un axe nord/sud.

Histoire

Une opulente cité gallo-romaine Le Quercy, dont le département du Lot est un des composants, était habité il y a 40 000 ans, comme le montrent les grottes de la vallée du Célé (Pech Merle par exemple à Cabrerets). Puis vinrent s'installer sur les hauteurs, les oppida fortifiés par les Cadurques, un des peuples gaulois du Sud-Ouest. Leur place-forte fut Uxellodunum situé officiellement par Napoleon III au Puy d'Issolud, mais d'autres sites peuvent y prétendre comme Capdenac, Luzech ou Murcens... Le nom Uxellodunum signifie "haute-citadelle" et fut en 53 avant J.-C. l'un des derniers bastions résistant à la conquête de César.

Divona Cadurcorum La ville,

enserrée dans une large boucle du Lot formant un presqu'île, est nommée Divona Cadurcorum (Divona était une divinité celtique des eaux et le nom d'une fontaine qui irrigue

toujours la ville, désormais sous le nom de fontaine des Chartreux). C'était le

nom, du temps des Celtes, fixés là bien avant l'arrivée des Romains, d'une

source réputée miraculeuse dont la résurgence, non loin du Pont Valentré, au pied de la colline nommée

La Croix Magne, est

toujours active. Des plongeurs y ont découvert de très nombreuses pièces de

monnaies antiques. La ville est devenue Cadurca puis « Cahors ». À partir du Ier siècle,

Cahors est une cité gallo-romaine opulente avec un pont sur le Lot,

un aqueduc amenant les eaux du Vers (dont on peut voir des traces à

Laroque-des-Arcs), des villas somptueuses ornées de mosaïques, des temples (on

a retrouvé récemment les fondations de l'un d'eux à l'occasion de travaux à

l'Hôpital et on suppose l'existence du principal sous l'emplacement actuel de

la cathédrale), un théâtre susceptible d'accueillir plusieurs milliers de

spectateurs ( 6500), des thermes (dont seuls subsistent près de la gare

l'« Arc de Diane » et des éléments de pierres

sculptées au musée Henri Martin), une basilique et un vaste amphithéâtre (en

forme d'ovale de 110 m de long sur 90 m de large) dont on n'a découvert qu'en

2006-2007 les vestiges, à l'occasion d'excavations pour la construction d'un

parking souterrain en plein centre de la ville actuelle. Le parking a été

aménagé de sorte que, depuis le 4 avril 2009, on peut admirer ces vestiges

depuis une balustre aménagée au premier sous-sol. Cahors exportait notamment jusqu'à Rome ses étoffes de

lin et son vin, produit par un vignoble important créé dès les années 50 av.

J.-C.

Pillages barbares et disputes médiévales La ville de Cahors a longtemps été disputée, et assiégée plus souvent qu'à son tour : du Romain Jules César ou du Franc Théodebert Ier au roi de Navarre Henri IV en passant par les prétentions anglaises de Richard Cœur de Lion, plus tard du Prince Noir.

Ainsi, la cité, qui s'étendait sur l'ensemble du cingle du Lot, est incendiée en 571 par Théodebert Ier, roi d'Austrasie et petit-fils de Clovis. Dès cette époque de nombreux monuments gallo-romains, basiliques, temples, thermes, théâtres sont pillés et détruits. Elle est relevée de ses ruines par l'évêque Saint Didier, dit aussi Saint Géry, qui y fit édifier la première cathédrale en 650 ainsi qu'une muraille dont le tracé correspond à l'actuel boulevard Gambetta. Les pierres des anciens vestiges sont alors réutilisées. Mais la ville est à nouveau pillée par les Sarrasins en 732, puis par les Vikings et les Hongrois. De tout ce qui faisait sa splendeur dans l'Antiquité, il ne reste que des ruines (Arc de Diane) (Voir photo) N'empêche, Cahors, forte de son emplacement géographique et de la puissance et de la volonté des évêques qui y règnent, se reconstruit et reprend de l'importance.

Cathédrale Saint-Étienne de Cahors

Cathédrale Saint-Étienne de Cahors

Reste qu' au sein même de la cité le conflit s'éternise entre évêques, consuls puis sénéchaux pour s'arroger le pouvoir.

Le 2 septembre 1272, l'évêque de Cahors, Barthélémy, et les consuls de la ville s'entendent pour nommer des « arbitres et amiables compositeurs » chargés de régler les différends survenus entre eux au sujet des anciennes coutumes et des coutumes nouvelles.

Le 23 juillet 1304, dans une déclaration faite publiquement dans l'église cathédrale de Cahors, Raymond, évêque de la ville, reconnaît qu'il tient les consuls et habitants de cette ville pour bons et vrais catholiques, aumôniers (généreux dans leurs aumônes), prieurs et dévots.

Jean XXII, un pape cadurcien

Au XIVe siècle Cahors bénéficie des largesses du pape Jean XXII, né Jacques Duèze (ou d'Euze ?), en 1244, à Cahors dans une famille bien établie dans la ville et liée aux notables. Il est élu pape en 1316.

Mort à Avignon en 1334, Jean XXII s'était beaucoup soucié de sa ville natale, de sa famille et de ses concitoyens. Il construisit un palais, dont il reste encore quelques éléments et une tour, encore nommée « du pape Jean XXII ». C'est lui qui fonde en 1331 l’université de Cahors, qui fut l'une des premières créées en France. Cette université était composée des quatre facultés de théologie, droit, médecine, arts ou belles-lettres. Elle attira de grands professeurs de droit notamment Roaldes et Cujas et rivalisa autour de 1450 avec les universités les plus célèbres France. Ses étudiants jouissaient des mêmes privilèges que ceux des universités de Paris et de Toulouse. En 1751, lorsqu'elle est fusionnée avec celle de Toulouse sur décision du chancelier du roi La Moignon, elle comptait 1600 étudiants.

À l'époque médiévale, Cahors est une place financière de première importance dans l'Europe d'alors, où affluent les banquiers lombards.

Pendant la guerre de Cent Ans, la ville passe pour un temps sous domination anglaise. Le 8 janvier 1362, elle doit se rendre au lieutenant du roi d'Angleterre, Chandos, en présence du maréchal français Boucicaut. Le 5 février 1369, les consuls de Cahors jurent de porter secours au roi de France Charles V déclarant que, « même sous la domination anglaise, ils n'avaient jamais cessé d'avoir le cœur français ».

Renaissance À la Renaissance, Cahors demeure une ville artisanale et industrielle active. Ses vins, connus depuis les Romains et appréciés dans le monde de l'époque, qui lui assurent des revenus, subissent la concurrence féroce de ceux de Bordeaux, soutenus par les Anglais. En 1562, les catholiques tuent huit protestants, dans un affrontement de rue.

En mai 1580, durant la septième guerre de religion, Henri de Navarre en fait le siège. Le capitaine Jean de Vezins refuse la reddition. Les assaillants font sauter la porte, puis prennent la ville après trois jours et trois nuits de combats de rue, barricade par barricade. Cette prise contribue énormément au prestige du futur Henri IV : il est toujours au cœur des combats, entraîne ses compagnons d’armes, les rallie sans cesse, veille à éviter le pillage, empêche le massacre.

Le Pèlerinage de Compostelle : Les jacquets arrivaient de Saint-Cirq-Lapopie pour ceux qui avaient emprunté

la vallée du Célé,

ou de Varaire pour ceux qui avaient emprunté la vallée du Lot.

La sortie de la ville et la traversée du Lot qui se faisait aux premiers

siècles de l'ère chrétienne comme de nos jours en face du quartier

Saint-Georges, il se fit aussi à partir du XIVe siècle par le pont Valentré.

Les pèlerins remontaient alors par un chemin assez raide jusqu'à

la Croix de Magne et de là,

après un dernier regard sur le panorama de l'ancienne cité des Cadurques, reprenaient leur chemin dans la direction que

leur indiquait toujours

la Voie lactée. Sur ce parcours, la prochaine commune est Labastide-Marnhac.

Cahors eut plusieurs hôpitaux dont celui de

Saint-Jacques qui fut d'abord près de l'actuelle place Galdémar.

En 1683, il fut

transféré au lieudit

Du roi Soleil à Gambetta La ville qui accueille un nombre fort élevé de couvents et de congrégation est menée d'une main vigoureuse par les évêques et les prélat. Mais au cours des siècles, elle perd de son lustre et de son prestige politique et culturel. Ainsi l'université qui était renommée du XIVe au XVIe siècle est fermée au XVIIe siècle. Plus tard, le vaste département du Lot, dont Cahors est le chef-lieu, est amputé, en 1808, de sa partie sud au profit du département de Tarn-et-Garonne et de Montauban, son ancienne sous-préfecture. La ville conserve néanmoins un excellent établissement d'enseignement secondaire, hérité de l'école des Jésuites, lycée royal ou impérial, qui deviendra le Lycée Gambetta. Ce lycée - et avant lui le Collège de Jésuites - a formé au long des siècles de nombreuses (futures) célébrités : juristes, poètes, maréchaux d'Empire, sommités médicales, hommes politiques, journalistes...

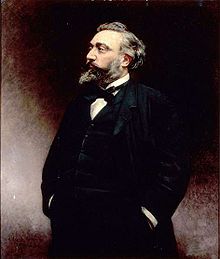

Léon

Gambetta par Léon Bonnat

Léon

Gambetta par Léon Bonnat

L'établissement porte le nom de l'un de ses anciens

élèves, Léon Gambetta, né dans la ville tout près du lycée,

avocat, tribun et homme politique célèbre qui s'était opposé à Napoléon III et

est devenu le sauveur de

Le paisible chef-lieu du Lot a connu, à partir de 1881, un développement de la presse locale. "Le petit écho de Cahors", un mensuel destiné aux habitants du département et principalement aux agriculteurs a été imprimé dans la ville de 1890 à 1915.